上傳日期:2015-03-02 11:18:20

系統分類:新聞

作品版權:原作者版權所有,禁止匿名轉載;禁止商業使用;禁止個人使用

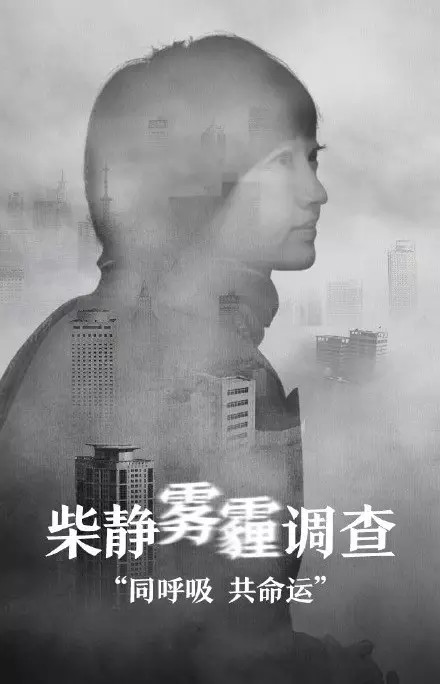

簡介:柴靜,著名傳媒人,前央視主持人,記者。北京大學藝術碩士,曾長期制作污染治理報道如《山西:斷臂治污》《事故的背后》《塵肺病人維權調查》等,獲 選2007“綠色中國年度人物”,中國環境文化促進會理事。2014年初從央視辭職,2015年初推出空氣污染深度調查《穹頂之下》。

沉寂一年后,柴靜歸來,推出公益作品《穹頂之下》,多個污染現場尋找霧霾根源,多國實地拍攝治污經驗。同呼吸,共命運,要為空氣做點事。

2014年初從央視辭職的記者柴靜,在2015年2月28日,推出了她自費拍攝的霧霾深度調查《穹頂之下》。柴靜表示,孩子生病使空氣污染成為她不能回避 的問題,因此在一年的調查中,柴靜作為一位母親而不是調查記者,圍繞霧霾是什么?從哪兒來?我們該怎么辦?進行了一系列調查。

柴靜在人民網的訪談中談到了選擇霧霾這個題材初衷。2013年初柴靜懷孕,但她未出生的孩子卻被檢查出患有腫瘤,一出生就要進行手術,因此她辭職打算用 相當的一段時間照顧孩子。一出生就接受手術的寶寶已經痊愈,但在照顧孩子的過程中,柴靜對霧霾的感受卻越來越強烈,“生活在一年竟有175天污染的北京, 害怕女兒有一天會問我‘什么是藍天’‘為什么老把我關在家里’,加上全社會對空氣污染問題也越來越關心,職業訓練和母親本能都讓我覺得應該回答這些問題: 霧霾是什么?從哪兒來?該怎么辦?”因此,柴靜開始了這個調查。

據柴靜透露,她自費投資了差不多一百萬作為國內外的拍攝和后期制作的費用。她在訪談中表示:“一個人沒有當媽媽之前,這個世界只跟你有幾十年的關系,到此 為止,我對我的一生負責任就可以了。但確實有了她之后,你跟未來世界有了關聯,有了責任。如果沒有這樣的一個情感的驅動,我確實很難去用這么長時間做完這 件事。”她表示有了孩子后,尤其是知道孩子生病后,才對空氣污染有了完全不同的態度,使她不能回避空氣污染的問題,因此才有了這個調查。

以下是柴靜接受人民網的采訪:

“中國有很多人希望把這件事改善,在為此努力。簡單地說,每個人都希望空氣清新。什么是社會共識?再沒有比這個更強烈的社會共識了。這是我的信心。”

人民網記者:你告別央視之后,為什么選了霧霾這么一個題材?

柴靜:這不是一個計劃中的作品,當時因為孩子生病,我辭職后打算用相當的一段時間陪伴她,照顧她,所以謝絕了一切工作邀請。照顧她過程中,對霧霾的感受 變得越來越強烈,整個生活都被它影響了,加上全社會對空氣污染問題也越來越關心,職業訓練和母親本能都讓我覺得應該回答這些問題:霧霾是什么?從哪兒來? 該怎么辦?所以就做了這個調查。

人民網記者:你怎么想到公之于眾的?

柴靜:一開始沒有想要公開,只是自己找資料,找專家問,想解開一些迷惑。我調取了十年來華北上空的衛星圖片,可以看到空氣污染早已存在。我就在北京生 活,怎么沒意識到?我找了奧運空氣質量保障小組組長唐孝炎院士,她提供給我2004某個月的PM2.5數據曲線,相當于今天的嚴重污染,首都機場也關閉 了,只是當天新聞報道是霧。可見當時整個社會對空氣污染缺乏認識。

我深感作為傳媒人的一員,也有責任,因為當時我在北京,但我渾然不覺。我做過不少污染報道,總覺得好象看到煙筒,看到廠礦才會有污染,所以生活在一個大城市里就無知無覺。

人都是從無知到有知,但既然認識到了,又是一個傳媒人,就有責任向大家說清楚。不聳動,也不回避,就是盡量說明白。因為如果大家低估了治理的艱巨和復 雜,容易急,產生無望的情緒。如果太輕慢,不當回事,聽之任之,更不行。所以盡可能公開地去說明白,也許可以有很多人象我一樣有改變,為治理大氣污染做一 點事。

人民網記者:這一年你都去了哪里?

柴靜:我拜訪了國內外多家研究大氣污染的學術機構,去了一些污染嚴重的現場調研,調查了背后的執法困境。接觸了國務院發展研究中心、發改委能源所、工信部產業司、環保部等職能機構,也去了倫敦、洛杉磯這些曾經污染嚴重的城市,想找到一些空氣污染治理的教訓與經驗。

人民網記者:發現了什么?

柴靜:我想回答三個問題:霧霾是什么?它從哪兒來?我們怎么辦?

以PM2.5之微小,人眼無法看到,這是一場看不見敵人的戰爭。所以這次我攜帶儀器,做霧霾健康測試,作為志愿者參與人體實驗,分析呼吸成份,拍攝肺部深處碳素沉淀的后果,想向大家解釋“霧霾是什么”,性質、危害、構成。

通過科學家向我展示的源解析結果,可以回答“霧霾從哪兒來”。我國的空氣污染60%以上來自煤和油的燃燒,霧霾問題很大程度上是能源問題。中國煤炭消費 量在2013年就超過了全世界其他國家用煤量的總和。車的增速也是歷史罕見。作為世界上發展最快的發展中國家,中國不得不同時面對數量和質量要求這兩大挑 戰。通過調研,我發現我國燃煤和燃油大概存在“消耗量大”、“相對低質”、“前端缺少清潔”、“末端排放缺乏控制”四大問題。我也嘗試揭示這幾大問題背后 的管理與執法困境。

“我們怎么辦”是有路可尋的。從英美的治理經驗可以看到,發生過“大煙霧事件”的倫敦當時的污染比當下中 國更嚴重,但在治理污染的前20年,污染物下降了80%。發生過嚴重“光化學煙霧”事件的洛杉磯,車輛比上世紀七十年代增加了3倍,但排放低了75%。就 象解振華主任所說,人類的教訓和經驗放在那里,證明污染可以解決,而且不必那么久,中國已經承諾2030年左右碳排放到峰值,碳排放與霧霾同源,有協同減 排效應,這個峰值的倒逼,意味著未來只能向綠色、低碳、循環經濟的方向去,不走唯GDP道路,整個國家的治理體系、能源戰略、產業結構都會隨之改變,會對 普通人的生活產生巨大影響,未來的創造者是抓住先機的人。

人民網記者:你以前也做過很多污染報道,并且被評為環保部2007年度“綠色中國年度人物”,這次與你以往報道有何不同?

柴靜:這些年我做過的一些污染報道,但都是就事論事,停留在監督某些排污企業和地方政府GDP沖動上,我自己也停留在一種“要發展還是要環保?”的簡單思維方式上。

這次拉開時空,對過去的問題再回訪,再思考這些高耗能高污染企業的產業現狀,看到它們對中國經濟的影響,我感覺環保與經濟發展并無沖突。大氣污染并不是 改革開放帶來的,恰恰需要更充分的市場化改革才能解決這一問題。環保不是負擔,而是創新的來源,可以促進競爭,產生就業,拉動經濟。國際治理污染的經驗也 證明了這一點。第一,政府減少不必要的行政干預,讓市場成為配置資源的主要力量。第二,政府不可或缺,必須通過制訂政策,嚴格執法,來保證市場競爭的公正 公平,優勝劣汰。這兩點都與我國當前改革的方向一致。

人民網記者:那你覺得普通人應該怎么做?

柴靜:我自己并不想鼓動號召他人必須做什么、應該怎么做,那有一種強迫性。小時候有一次,我把肥皂水倒在了樹根上,我奶奶沒說什么,只是拿小鏟子把肥皂水鏟起來,埋在了別處—人去做什么,是因為心底有愛惜。

我自己曾經對霧霾無知無覺,現在我對空氣有我的愛惜,所以我去找適合我的方式,比如盡量不開車,比如參與公眾參與立法研討會,與揚塵的工地交涉,打環保 舉報電話12369,要求餐館安裝上法規要求安裝的設備,要求加油站維修油氣回收裝置。我把這些也呈現出來,這些只是能做的一小部分事情。我相信,別人心 底有自己的愛惜,有適合自己的實踐。

人民網記者:是什么讓你覺得大氣污染治理有希望?

柴靜:這一年我都是以個人身份去拜訪他人,包括職能部門。沒人拒絕提問,在回答時都毫無保留,直面問題。我覺得他們都希望能公開地討論問題,因為問題呈現就是解決的希望,而且認識的深度決定解決問題的速度。

一年中我建立了十幾個微信群,是與體制內外專家共建的,這么長的時間里,他們毫無回報地提供支持,其中北京市環保局機動車處的處長李昆生給我印象很深。 我跟朋友說過,這個人讓我很慚愧,有時候我都覺得某件事做不下去,不太可能,他還在繼續發表文章,不斷往前推進。深夜有時會收到他的兩三篇文章,文中的急 切之情和為公之心對我是一個感染。即使他批評的人也很尊重他,因為這個人出自誠意。

去拜訪石化行業的有關專家時,我說問題如果您覺得尖銳,請不要介意。他說沒關系,你問的都是媒體和大眾關心的,應該向大家公開,他也很坦誠。任何一個國家都需要在環保與經濟之間尋找到最佳平衡點,能公開討論是前提,在這次我深切感受到了這點。

中國有很多人希望把這件事改善,在為此努力。簡單地說,每個人都希望空氣清新。什么是社會共識?再沒有比這個更強烈的社會共識了。這是我的信心。

人民網記者:除了這次演講,你還做了什么?

柴靜:當前《大氣防治法》正在修訂,我將采訪的資料和稿件都發給了全國人大法工委,希望能為法律修訂帶來一點參照。他們逐字看完,附上建議,返還給我,并打電話表示感謝,說會在修訂時考慮相關問題。

我將稿件也發給了正在制訂國家油氣體制改革方案的小組成員,得到的反饋也讓我很意外。他們提出的唯一意見是,如果篇幅不限,可以談得更多。

我想立法者和政策制訂者的態度是因為,改革在中國適逢其時,需要讓大眾更多地知情參與,更多地討論,形成共識。公眾是空氣污染治理的核心力量之一,沒人比普通人更清楚自己身邊的污染源,也沒人比我們更愛護自己的家園。

人民網記者:一個母親這個身份切入,我是覺得特別親切,但是你有顧慮嗎?

柴靜:我有一個很大的顧慮,就是說我有沒有權力說到她?因為那是她的生命和她的生活,我必須要考慮說出來之后她將來可能會承受什么,這種壓力最大。后來 我先生說,你還是說吧,我最深刻地感覺到你在有孩子,尤其她生病后,才會對空氣污染這件事有了完全不同的態度。他說,這是你回避不了的一個基本動機。 他說,如果你回避了她生病,這種態度里面其實隱含著一個問題,就是說好像生病本身是不好的,或者是羞恥的。不用太顧慮和緊張,要相信這個社會的基本善意。 這句話對我有說服力。

人民網記者:我不僅是理解,而且能夠強烈地帶著情感感受到。

柴靜:一個人沒有當媽媽之前,這個世界只跟你有幾十年的關系,到此為止,我對我的一生負責任就可以了。但確實有了她之后,你跟未來世界有了關聯,有了責任。如果沒有這樣的一個情感的驅動,我確實很難去用這么長時間做完這件事。

人民網記者:遇到最大困難是什么?

柴靜:應該是自己認識的局限吧。大氣污染是個非常復雜的系統工程。我剛做的時候,有人說這個問題跨領域太多,不容易弄清楚。我深深感覺到了這點,擔心如 果說得不準確,對現實會有妨害,找了很多專家審校,但也無法保證精準,只能盡力而為。錯了的地方,修正就好。不足的地方,會有更多人做得更好。

人民網記者:這次的拍攝費用大概多少?是誰投資的?

柴靜:差不多一百萬吧,因為有國內外的拍攝和后期制作的費用。錢是我自己投的,國內一些基金會聯系過我,愿意資助,但我當時完全不知道自己會做成什么樣子,又要照顧孩子,不知道什么時候才能做完,就沒接受,非常感謝他們。我兩年前出過書,用稿費負擔的。

首屆中國霧霾主題公益海報展入選作品欣賞

| 新聞評論(共有 0 條評論) |